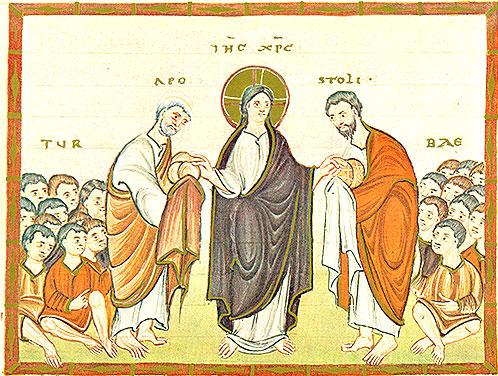

Die zweite Brotvermehrung (Matth. 15, 29-29; Mark. 8, 1-9)

Der Heiland wendete sich nun allmählich wieder dem See Genezareth zu und betrat eine einsame Gegend des Ostufers im Gebiet der Dekapolis (1). Bei seiner Annäherung und wohl schon auf dem Weg in der Umgegend fand sich wieder viel Volk ein mit unzähligen Kranken aller Art: Stummen, Blinden und Lahmen. Man warf die Kranken, sei es aus Erschöpfung oder Hast und Eilfertigkeit wegen der drängenden Menge, nur so hin zu den Füßen Kesu, der sich auf einer Höhe niedergelassen hatte. Und er heilte sie alle. Und das Volk war außer sich vor Staunen und Dank zu Gott, als es die Geheilten so in seiner Mitte wandeln sah. (ebd. 15, 30 u. 31)

(1) Eine Überlieferung verlegt den Ort auch an die westliche Seite des Sees.

So war die Wüste zu einem Volkslager geworden, und Heilungen und Lehrvorträge dauerten tagelang (ebd. 15, 32; Mark. 8, 2). Natürlicherweise stellte sich nun Mangel an Lebensmitteln ein, weil die Vorräte bereits aufgegangen waren (Mark. 8, 1; Matth. 15, 32). Da wirkte der Herr die zweite wunderbare Brotvermehrung.

Warum wirkte der Heiland zweimal dieses große Wunder?

Allerdings zunächst wegen der zweimaligen augenblicklichen Not. Allein es lassen sich gewiss mit Recht noch andere Gründe finden. Sicher wollte der Heiland durch das Wunder den Glauben der Apostel stärken. Wahrscheinlich beabsichtigte der Heiland auch sich als den Propheten auszuweisen, der Moses nicht nachsteht; deshalb wirkte er wiederholt das Wunder und unter ähnlichen Umständen wie Moses in der Wüste, und bereitete so durch dasselbe auf die Einsetzung der Eucharistie vor, welche sowohl in der Brotvermehrung als auch im Manna ihr Vorbild hat.

Gegenstand dieser Betrachtung ist zu sehen, worin die Eucharistie mit dem Manna und mit der Brotvermehrung übereinstimmt. Die Übereinstimmung ist ein dreifache: im Beweggrund, in der Natur und in den Wirkungen.

1. Der Beweggrund

Beweggrund ist bei der Bewirkung des Manna, der Brotvermehrung und der Eucharistie Barmherzigkeit, Güte und Liebe Gottes. Israel in der „großen und schrecklichen Wüste“ (Deut. 8, 15 u. 16) ohne Brot und das Volk hier in der einsamen Gegend am See ohne Nahrung mit den vielen Lahmen, Blinden, Ermüdeten, Bresthaften und Hungernden (Matth. 15, 30) ist ein Bild der Kirche und der ganzen Menschheit in dieser Welt. Die Speise, die zu Ende geht (Joh. 6, 27), kann überhaupt die Bedürfnisse der Seele nicht sättigen. Wenn also der Herr nicht hilft, werden wir auf dem Weg erliegen, denn weither kommen wir alle, und weithin gehen wir.

Deshalb erbarmt es den Herrn des Volkes (Matt. 15, 32; Mark. 8, 2). Es ist also vor allem von Seiten des Herrn eine zuvorkommende Güte und Barmherzigkeit; dann eine allwissende, denn er weiß genau, wie lange die einzelnen bei ihm sind und wie weit sie haben; es ist ferner eine umfassende Liebe, die Leib und Seele im Auge hat, und zwar das leibliche Wohl zunächst sowohl bei dem Manna als bei der Brotvermehrung, aber nicht ohne Rücksicht auf das geistige Wohl, denn der Herr wollte durch beide Wunder das Volk geistig erquicken, seinen Glauben wecken, es an sich ziehen, in Abhängigkeit erhalten und prüfen (Ex. 16, 4).

Die Eucharistie namentlich ist die übernatürliche Nahrung der Seele, wie es der Heiland bei der Verheißung sagt; für den Leib wirkt sie bloß mit zur einstigen Verklärung als Titel und Unterpfand derselben. Es ist aber die Eucharistie nicht bloß das Werk der Barmherzigkeit und Güte, sondern der erschöpfendsten Liebe, das Sakrament der Liebe.

2. Die Natur und die Bewirkung des Brotes

Das Brot ist bei beiden Wundern wunderbar und Wirkung eines Wunders. Deshalb heißt es Manna, „Himmelsbrot, das Brot der Engel“ (Ps. 77, 24; Weish. 16, 20; Ex. 16, 4); Num. 11, 9). Und zwar wurde es täglich wunderbar erneuert. Ebenso wunderbar war das Brot hier in der Wüste. Dieselben sieben Brote wurden gegessen, nicht neue und andere, weil nichts dazu geschaffen wurde.

Nicht weniger wunderbar ist die Eucharistie. Genossen, wird sie nicht aufgezehrt. Es ist stets dasselbe Brot, nicht durch Vermehrung, sondern durch Verwandlung der Substanz. Es ist der Leib Christi selbst, nicht bloß gegenwärtig gestellt durch ein Wunder, sondern in seiner eucharistischen Gegenwart ein Inbegriff vieler fortwährender Wunder.

Die Art und Weise, das Brot zu bewirken, war ebenfalls überall sehr einfach: in der Wüste durch einen Mannaregen, am See durch ein einfaches Segnen, das dem Äußeren nach ganz ähnlich ist dem eucharistischen Segensspruch (Matth. 15, 36; Mark. 8, 6). –

Überall sehen wir ferner das Wunder vollbracht durch Vermittlung und Mitwirkung von Menschen, in der Wüste durch Moses, am See durch die Apostel, in der Eucharistie durch den Priester. –

Ebenso wird das Wunder für alle gewirkt; das Brot wird allen gegeben, die es empfangen wollen, in großem Überfluss, wiederholt und lang. Das Manna wurde volle vierzig Jahre genossen. Hier bei der Brotsvermehrung bleiben so viele Körbe von Überbleibseln, als anfangs Brot da waren, sieben Körbe (Matth. 15, 37; Mark. 8, 8). Das eucharistische Brot erst übertrifft alle Vorbilder an Fülle und Ausdehnung der Freigebigkeit.

3. Die Wirkungen

Die Wirkungen sind ebenfalls ähnlich. Alle sättigen sich; die einen sind voll Dank, die anderen verachten das Brot (Num. 21, 5), murren, glauben nicht (Ex. 16, 20 u. 27) und fallen ab. So in der Wüste, so am See. Die Eucharistie ist ihrer Wirkung nach die geistige Nahrung und Sättigung der Seele, ihre Kraft und Erhebung. Was die materielle Nahrung dem Leibe erweist, das tut die heilige Kommunion an der Seele. Besonders ist ihre Wirkung Liebe zum göttlichen Heiland. Indessen fehlt auch hier die Gleichgültigkeit, der Unglaube und die Verachtung und Verunehrung, ja die Misshandlung nicht.

Selbst die Vorbereitung auf den würdigen und fruchtvollen Empfang der Eucharistie sehen wir vorgebildet in dem guten Volk bei dieser Brotsvermehrung. Sie hatten eine große Hochschätzung der Güter, welche ihnen der Heiland bot, und eine große Anhänglichkeit an ihn. So verharrten sie schon den dritten Tag bei ihm und vergaßen darüber alles Zeitliche, selbst Speise und Trank. Das ist die wahre Art, sich auf die heilige Kommunion vorzubereiten: Verlangen nach geistlichen Gütern, Hochschätzung des heiligsten Sakramentes und Verlangen nach demselben.

So bereitet der Heiland auf mannigfache Weise durch Unterricht, Verheißung und durch die mehrfache Tat der Brotvermehrung die Gemüter, namentlich die Apostel, vor auf die wirkliche Einsetzung des heiligsten Sakramentes. In der Tat scheint hier die Antwort der Jünger auf die Frage des Herrn, wie viele Brote sie haben, nicht so zweifelhaft und zaghaft wie bei der ersten Brotvermehrung (Matth. 15, 33; Mark. 8, 4), zu klingen, ein Zeichen, dass die Apostel etwas an Glaubensfestigkeit gewonnen hatten. Die göttliche Weisheit reicht von einem Ende zum anderen mit Kraft und ordnet alles mit Sanftmut an (Weish. 8, 1). –

aus: Moritz Meschler SJ, Das Leben unseres Herrn Jesu Christi des Sohnes Gottes, Bd. 1, 1912, S. 455 – S. 459

Siehe auch den Beitrag auf katholischglauben.online:

Bildquellen

- CodexEgberti-Fol047v-FeedingTheMultitude: wikimedia